“Lá vem a Nau Catrineta,

que tem muito que contar!

Ouvide, agora, senhores,

Uma história de pasmar.”

É este belo poema do Cancioneiro Português que relembro quando desato a sonhar com viagens. Pela singeleza. Pelo sobrenatural. Pelo maravilhoso que encerra. Por tão exemplarmente reflectir a alma portuguesa.

Para nós, portugueses, viajar está metaforicamente entrelaçado com mar, mistério, aventura, naufrágios, lágrimas, despedidas. É a magia dos cais de embarque e desembarque. É o canto das sereia que fez de nós um povo errante. É o maravilhoso em que foi moldada a nossa idiossincracia imbuída de saudade, tristeza e ânsia de partir à aventura.

Acredito ser este endémico “apelo dos mares” que tão firmemente ancorou o navio Satúrnia no imaginário colectivo da diáspora luso-canadiana e lhe deu a projecção de símbolo da nossa identidade que hoje arvora.

Aqueles homens que naquele já longínquo dia 13 de Maio de 1953, meio atarantados pelo marulhar das ondas bravas contra o molhe do cais, desembarcaram do barco Satúrnia, em Halifax, após viagem sem fim pelos mares profundos das suas angústias e incertezas eram, mais uma vez, a materialização do “apelo” que a Ode marítima do Alvaro de Campos, o conhecido heterónimo do Fernando Pessoa, tão magistralmante condensa:

(...)

Ah, quem sabe, quem sabe,

Se não parti outrora, antes de mim,

Dum cais; se não deixei, navio ao sol

Oblíquo da madrugada,

Uma outra espécie de porto?

(...)

Ah o Grande Cais donde partimos em Navios-Nações!

O Grande Cais Anterior, eterno e divino!

(...)

Chamam por mim as águas.

Chamam por mim os mares.

Chamam por mim, levantando uma voz corpórea, os longes,

As épocas marítimas todas sentidas no passado, a chamar

(...)

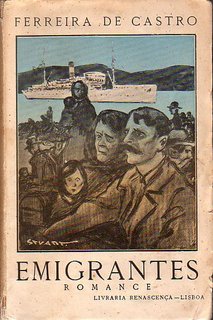

Mas não se ficam por aqui os “mistérios” do navio Satúrnia e as suas ligações à cultura e às letras portuguesas. Facto menos conhecido, mas significativo, premonitório ouso afirmar, foi precisamente a bordo do Satúrnia que, em 1939, o escritor português Ferreira de Castro, iniciou a viagem que o haveria de levar aos quatro cantos do mundo. Périplo de cerca de dois anos, na companhia da sua mulher, Elena Muriel , que registou minuciosamente na monumental obra “A Volta ao Mundo, publicada em 1944. Já então era um escritor consagrado, autor de obras mundialmente aclamadas como Os Emigrantes e A Selva que ficarão, para sempre, como marcos da literatura portuguesa da emigração. Estava-se em vésperas do desencadear da segunda grande guerra mundial e a atmosfera tensa que então reinava a bordo do Satúrnia era, com certeza, muito diferente daquela que encontraram os pioneiros portugueses, em 1953. Atente-se na descrição de Ferreira de Castro, já embarcado para a sua grande aventura:

“O «Saturnia» desce, lentamente, o Tejo e, à direita, entre as velas do rio, fulge a Torre de Belém, símbolo do país das grandes viagens. Mais abaixo, a luz vespertina enche de colorido as vivendas do Estoril, enquanto lá ao fundo, na serra de Sintra, irisada bruma dá ao castelo um aspecto fantástico.

Já no Atlântico, contornando a costa portuguesa, e, depois, a espanhola, os passageiros que vêm de Nova York entregam-se aos jornais ingleses, recém-comprados em Lisboa, reunindo-se, à noite, não em frente da orquestra, que toca, solitária, no grande salão, mas junto dos aparelhos de telefonia que espalham notícias do Mundo convulso. E, contudo, estende-se, lá fora, um luar sortílego e um mar calmo, numa noite de maravilha propícia a fazer-nos sonhar com as mais belas coisas da vida. Mas o navio está cheio dessa inquietação que, hoje, tortura os homens, no planeta inteiro.”

Estaria longe de adivinhar Ferreira de Castro que o navio em que acabara de embarcar iria ser palco, anos mais tarde, da mais extraordinária odisseia da diáspora luso-canadiana. Foi mera coincidência, feliz convergência de acontecimentos no universo das probabilidades ou seria o Satúrnia um daqueles locais- frémito de que falava o falecido escritor luso-canadiano Rui Cunha Viana? Locais onde tudo pode acontecer mesmo o que não acontece. Sabe-se lá, estranhas são as voltas que a vida tece.